musei civici di palazzo farnese

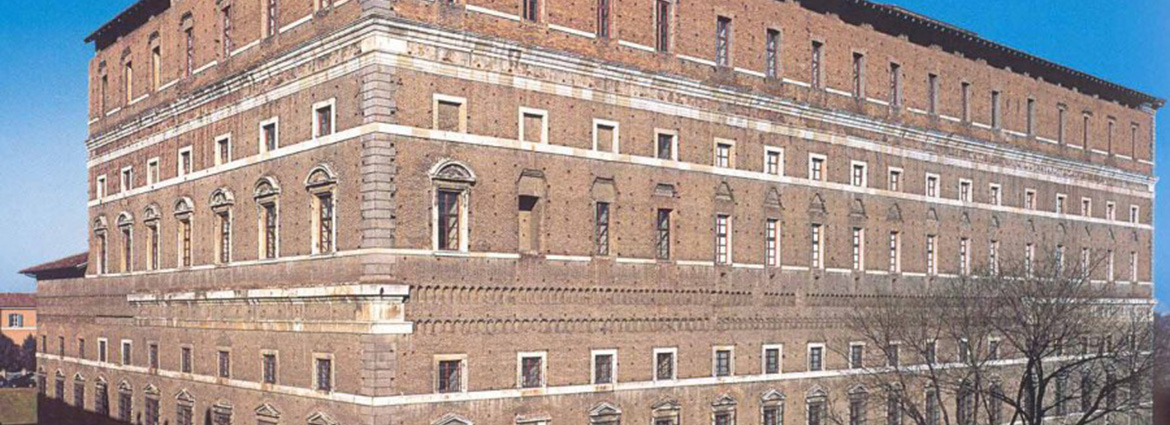

Il Palazzo Farnese di Piacenza sorge con la sua cospicua mole ai margini della città verso nord, nettamente separato del resto dell’abitato antico e comunica immediatamente un senso di severa maestosità a chi arrivi a Piacenza dalla Lombardia o dal Po.

La costruzione del palazzo farnesiano, nell’area dove in precedenza sorgeva un fortilizio fatto costruire da Galeazzo II Visconti si deve alla volontà di Margherita d’Austria – Figlia di Carlo V e moglie di Ottavio Farnese, secondo duca di Parma e Piacenza – di dotare Piacenza di una residenza che esprimesse il dominio ducale sulla città. Margherita inoltre manifestò più volte un particolare attaccamento verso la città emiliana, tanto da chiedere espressamente di essere sepolta nella chiesa di S. Sisto, non lontana dal palazzo da lei voluto, dove era conservata la Madonna Sistina di Raffaello.

I lavori di edificazione del Palazzo iniziarono nel 1558, su progetto inizialmente redatto da Francesco Paciotto da Urbino e in seguito affidato a Jacopo Barozzi, detto il Vignola, Caprarola in quegli anni al seguito del cardinale Alessandro Farnese. Il Vignola, infatti, intervenuto forse già nel 1558 con modifiche da apportare ai disegni del Paciotto, nel 1561 sottopose al duca e alla duchessa un nuovo progetto, ottenendo la loro approvazione.

L’impresa, finanziata dalla Municipalità piacentina, procedette alternando periodi di intenso lavoro a ripetute sospensioni l’ultima delle quali nel 1602.

Si realizzava così poco meno della metà dell’intero complesso che, se completato, avrebbe costituito in Italia l’unico esemplare di reggia confrontabile, per dimensioni, con i modelli contemporanei francesi e spagnoli. Nel gigantismo di Palazzo Farnese di Piacenza risiede, dunque, un segno notevole della modernità del progetto architettonico vignolesco. Allo stesso tempo la suggestiva incompiutezza costituisce un’evidente testimonianza del progressivo isolamento dei Farnese nel quadro della politica internazionale durante il Seicento, a fronte dei sogni di grandezza del secolo precedente.

Il Palazzo fu per tutto il ‘600 simbolo del potere Farnesiano, in quanto residenza del duca e luogo dove la corte si riuniva intorno al sovrano nelle occasioni ufficiali, o per le grandi feste.

Perciò sia gli spazi più privati sia gli ampi saloni del palazzo furono riccamente decorati. A tale scopo, i Farnese pensarono anche a un ciclo unitario di tele, inserite in cornici a stucco, che svolgesse il racconto della vita dei due più illustri rappresentati del casato, Papa Paolo III e il duca Alessandro.

Nel ‘700 con l’estinzione dei Farnese (1731) i loro beni passarono ai Borbone. Fu questo l’inizio di una lunga decadenza per il palazzo piacentino che dovette subire la spoliazione dei quadri e degli arredi da parte di Carlo di Borbone (1734-36), nel frattempo divenuto re di Napoli; nel 1803 fu vittima, poi, del saccheggio delle truppe napoleoniche; dal 1822, sotto il governo austriaco, divenne caserma e, infine nel 1945 fu occupato dai senza tetto.

L’opera di restauro dell’edificio è, quindi, stata impresa ardua e onerosa che ha tuttavia ricevuto un forte impulso dalla costituzione nel 1965 dell’ “Ente per il Restauro di Palazzo Farnese”. A tale opera, ormai giunta ad un avanzato stato di completamento, hanno contribuito il Ministero per i Beni Culturali, L’Amministrazione Provinciale e Regionale e soprattutto il Comune di Piacenza.

Al Palazzo e alla sua storia è dedicata una sala, la prima del percorso, nella quale campeggia il grande modello ligneo, realizzato dall’architetto piacentino Enrico Bergonzoni, che mostra l’articolazione originaria dell’edificio secondo il progetto del Vignola. Pannelli, corredati da una rara iconografia, raccontano al storia della famiglia Farnese e del Palazzo e mostrano i progetti del Vignola.